ERP

ERP(Enterprise Resources Planning)は直訳すると「企業資源計画」で、企業経営の基本である資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を一元的に管理し、適切に分配し、有効活用をすることで、効率的な経営を図る経営手法のことを言います。

現在では、総務、会計、人事、生産、在庫、購買、物流、販売などの基幹情報や経営資源を、統合的かつリアルタイムに処理する「統合基幹業務システム」を指すことが多く、個々にバラバラなシステムを使うよりも、企業経営の全貌が把握しやすく、経営の効率化が図れることから、さまざまな業界・業種の企業に広く導入され、企業経営に欠かせない重要な位置を占めています。

右の2つの図は、製造販売を行う企業にERPシステムを導入した場合のイメージ図です。(出典:ノムラシステムコーポレーション「ERPについて」)

ERP導入前には、原材料の調達(購買管理システム)、製造(生産管理システム)、物流(在庫管理システム)、販売(販売管理システム)、会計・人事・総務(会計管理システム、人事給与管理システム)などの個々の業務毎に用意された業務システムが使用されていて、部門最適ではあっても必ずしも企業経営の全体最適ではなかったことを経験した企業も少なくないと思われます。

ERP導入により、原材料の調達、製造、物流、販売、会計・人事など、製品・サービスが顧客に届くまでの一連の企業活動を横断的にとらえ、各部門で発生する業務データを一元的に統合管理することで、全体最適の視点から経営に必要な情報をリアルタイムに取得できるようになることが期待されます。

ERP導入のメリット・デメリット

ERP導入のメリット

データの一元管理が可能

ERPを導入すれば、業務や部門ごとに別々に管理されていたデータを統合し、一元的に管理することが可能になります。モノやカネの動きに対して、社内の関連する情報すべてがリアルタイムに連動し更新されることで、部門間の連携および業務管理の効率化が促進されます。

部門ごとに個別の業務システムの場合は、部門間での情報の連携のためには、どうしてもデータの集計や加工などの処理を、手動であるいは別途システム化して行う必要があり、手間がかかり、人為的ミスも生じやすくなります。ERPの導入により、部門をまたがる情報の連携もリアルタイムに処理でき、業務の効率化・プロセスの自動化が図れます。

成功企業の経営ノウハウを実践可能

多くのERPシステムは、複数の成功企業の業務事例を参照して、業種ごとに標準的で基準となる経営ノウハウや業務プロセスを設定した上で構築されています。そのため、業種に見合ったERPシステムを導入することで、成功企業と同様の業務プロセスを導入し、経営に生かすことができます。

状況の可視化により、全体最適のための素早い経営判断が可能

ERPの統合データベースにより、自社の売上や原価などの数値を様々な分野で多次元に分析することが容易になります。いわば経営状態の可視化で、これにより経営陣はリアルタイムに自社の最新情報を確認し、全体最適のための経営判断を素早く行うことが可能となります。

コンプライアンス(法令遵守)・内部統制・情報セキュリティ対策の徹底が容易

いずれも、セキュリティポリシーなどのルールの統一と、社員への意識付けが大切な課題ですが、部門ごとにシステムが分散しているとその運用ルールも異なり、統一が難しいこともあります。

ERPシステムの導入によりシステムが統合されることで、情報セキュリティの管理が一元化されるとともに、全社共通のワークフローに則った業務の遂行が必然となり、さらに受注から調達、生産、販売までのデータの入力処理、利益とコストの管理、人員や工数といったリソースの調整・管理が一元化されて、無理な納期での受注や社員による不正などが防止されるなど、内部統制と法令遵守の徹底にも寄与します。

ERP導入のデメリット

自社に適合するERPの導入には時間と費用がかかる

ERPシステムを導入する前には、まず現状の課題を洗い出し、実現したい全体像を固め、続いて多数あるERP製品を比較し、ERP導入で自社業務がどのくらいの範囲まで標準化できるのか、カスタマイズが必要になるとしたらどの程度なのかなどを検討する必要があります。そのためERPシステムを選定し発注するまでには相応の時間がかかります。

また、ERPシステムが備えているのはあくまで標準的機能で、多くの企業で共通する業務分野のプロセスに沿ったものです。そのため、自社特有の業務プロセスについては個別にカスタマイズする必要があり、その程度によって導入にかかる時間と費用が異なります。

場合によっては業務プロセスをERPシステムに合わせることも必要かもしれません。

導入・保守費用が比較的高価

ERPは扱う業務範囲が広いため、システムとしては比較的高価で、ライセンス、サーバ、導入トレーニング、サポート費用なども見積もると、初期費用は安くても数百万円程度かかることが見込まれます。

また、導入後もライセンス使用料・保守サポート費用や定期的なアップグレードなど、ランニングコストもそれなりにかかります。

また、導入後に自社の組織体制に変更があったり、分社化したりした場合には、その変更内容に対応するために時間と費用がかかることもあります。

社員の意識改革と、徹底したデータ管理が必要

ERPシステムの導入で、業務システムが統合されデータが一元管理できることは大きなメリットですが、同時に、自社内でひとまとめになる業務範囲が広がり、それに関わる社員も広がることになります。

ERPの大きな特徴として「全体最適化」があります。これは、各部署の現場で慣れ親しんできた業務プロセス、つまり「個別最適化」がなされてきた仕事の方法を、変えていく可能性があるということでもあります。そういった点で、ERPの導入に際して現場からの反発が起こる可能性もあるといえるでしょう。

また、ERPの運用の基本となるのは、ワークフローに従った適切な操作と正確なデータ入力です。

ERPの導入を成功させるには、ERP導入の意義やコンセプトを周知し社員の意識改革を図ることと、充実した導入教育等により、適切な操作と徹底したデータ管理を行うことが求められます。

ERPシステムの主な機能

ERP製品は多種多様で、適合する業種や業務分野も多岐にわたっていますので、ここではどのERP製品にも備わっているような機能に絞って解説します。

販売管理

販売管理は商品やサービスの受注から請求、出荷など、売上に関わる重要な要素を管理します。

B to BかB to Cか、店舗販売・訪問販売・通信販売・Web販売・代理店販売などの販売チャネルの重きの置き方など、どのように販売するかは企業にとって大変重要で、企業の強み、個性が特に反映される部分です。したがってERP製品を選ぶ際には、自社の販売手法にあっているかどうかを慎重に確認する必要があるでしょう。

在庫管理

在庫管理とは、貯蔵しているモノ自体とその情報を管理する業務のことです。在庫には、モノを仕入れて、自社で消費する、あるいは補助材として使用するための在庫(資材や消耗品など)と、モノを仕入れてそのまま売る(卸売業や小売業)あるいは組立加工をして販売する(製造業)ための在庫とがあります。つまり、サービス業を除く全ての企業は、何らかの目的において在庫を保有していると言えます。

生産管理や販売管理の業務領域でERPを導入する場合には、在庫管理が非常に重要な役割を担います。

品目、倉庫、ロケーション、状態別に在庫情報を即座に確認でき、その情報をもとに欠品や過剰在庫を生じないするための機能が在庫管理機能です。在庫の機能は、契約、物流、生産、会計すべての業務が結びついており、その考え方や仕組みが基幹システム全体の仕組みを左右すると言っても過言ではありません。

ERP製品によっては、在庫管理機能を正面に出していないものがありますが、それらも調達(購買)管理と在庫管理を一体にしていたり、生産管理や販売管理のサブ機能として位置付けていて、在庫管理機能を備えていないERP製品は無いといって過言ではありません。

生産(製造)管理

生産管理とは、生産計画から調達・購買計画の立案、スケジュールに沿った資材仕入と在庫管理、製造ラインへの供給と生産活動、品質チェックや仕掛け品・完成品管理など、幅広い業務を含んだ管理のことです。

特に製造業にとっては生産管理は極めて重要で、製造業におけるERPシステムの導入は生産管理機能に重点を置いて選定をすべきでしょう。

量産型(見込み生産)と個別型(受注生産)では必要な機能が異なるので注意が必要です。特に量産型では、多量の製品を製造するので、生産計画や、原材料の所要量、人員や設備などの負荷に見合った手配と計画管理が重要となります。

自社の生産形態がどちらに当てはまるのかを確認し、適したものを選びましょう。さらに、販売管理機能や債権・債務管理機能との連携の仕方によっても、業務効率が変わります。

会計管理

経営に関わる会計業務は財務会計と管理会計に大別されます。

財務会計とは株主や投資家、銀行など組織外の利害関係者(ステークホルダー)に対して客観的な情報開示を行うことを目的としています。財務会計の報告形式は商法や証券取引法などの法律で定められており、制度会計とも呼ばれています。

一方、管理会計とは企業内部、主に経営層に情報提供を行い、業績評価や経営判断に用いる材料とする会計業務のことです。財務会計と異なり法的規定は存在せず、企業内部への情報提供を目的としていることから管理会計の内容は企業によって違います。

どのERP製品にも、財務会計として、総勘定元帳、補助帳や会計伝票の管理、固定資産管理、買掛金・売掛金の管理、旅費や経費の管理、手形や債権債務の管理、などの機能が備わっていて、製品ごとの機能差はほとんどありません。

ERP製品の多くには管理会計機能が搭載されています。管理会計は「経営のためのデータ提示」という性格があるため、法によるルールが存在しません。各企業はそれぞれに各部門で発生する種々の情報を管理会計として横断的に集め、経営の意思決定のための材料とするのです。ERPシステムの導入により、業務システムが個別であった時代に比べて、管理会計を飛躍的に円滑かつ適切に行うことができるようになるでしょう。

ERP製品によっては、上記の基本機能に加えて、人事・給与管理、輸出入(貿易)管理、資産管理、顧客管理(CRM)、営業支援(SFA)、プロジェクト管理などの機能を提供しているものもあります。

また、主なERP製品の多くには、BI(Business Intelligence)ツールが備わっていて、ERPに保持されている組織内のデータを収集・蓄積・分析・報告することにより、経営の意思決定に役立てることができるようになっています。

ERPシステムの種類と形態

ERPシステムの種類

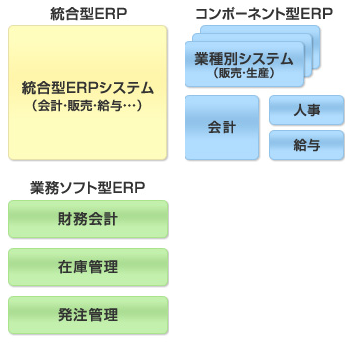

ERPシステムが包含する各種機能を一括して導入するか、部分的に(かつ段階的に)導入するかという違いで、統合型ERP、コンポーネント型ERP、業務ソフト型ERPにわかれます。

また、統合型ERPには、特定の業界向けに特化した機能も用意されている、業界特化型ERPというものもあります。

統合型ERP

企業の基幹的な業務は無論とその他経営に必要なすべての業務をカバーしているタイプのERPシステムで、経営における全体最適を目指すERPシステムです。会計機能、在庫管理機能、人事給与機能など、機能の幅が広く、ERPとしてイメージする形に最も近いタイプであると言えるでしょう。

SAPやOracle、Microsoftなどに代表される海外製品が多く、海外拠点をもつ場合やグループ会社での導入が容易なのが特徴です。

コンポーネント型

コンポーネント型は、既存の業務システムに新たなシステムの追加や拡張が可能なERPシステムです。ある程度の業務単位(会計、販売、生産など)で導入し、販売管理や生産管理などを担っていた既存システムとの融合や連携を行い、業務効率化などのピンポイントでの最適化を目的とするものです。柔軟に対応することができるため、変動する経営環境に対応しやすいといったメリットがあります。

コンポーネント型は統合型ERPでありながら随時拡張していけるものも存在します。企業規模や業務内容が大きく変わりつつある企業にとっては、こうした導入の仕方が合っているかもしれません。

業務ソフト型ERP

業務ソフト型ERPは、社内の会計業務や営業業務など単独業務に焦点を当てて最適化を目指したERPシステムです。それぞれの特定の分野で単独業務に関わるデータの一元管理を行うためにソフト化し、導入します。

業務ソフト型ではできることに限りがありますが、 比較的規模の小さく、多岐にわたる関連部署が少ない企業や、ある特定の機能だけ導入したいという場合には有効です。低価格で導入期間が短く、すぐに稼働させることができるという良さもあります。ただし、機能に特化したものをERPと言えるのかどうかは意見の分かれるところです。

業界特化型ERP

ERP製品の中には、特定の業界向けに、特有の業務に合わせた専門機能を備えたERPシステムを提供しているものがあります。その業界の企業にとっては、カスタマイズが不要もしくは最小限で済むので、早期に導入しやすいのが特徴です。

(例)

自動車業界向け、産業用機械・装置製造業界向け、工業用製品・素材加工業界向け、電子・電機・ハイテク製品製造業界向け、化学製品製造業界向け、設備機器製造業界向け、食品・飲料業界向け、小売業界向け

流通・卸売業界向け、運送業界向け、ファッション業界向け、航空宇宙・防衛業界向け、宿泊・娯楽業界向け、交通・エネルギー業界向け など

ERPシステムの形態

ERPシステムには、サーバの所在とネットワークを介した利用形態の違いから、オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型の3つの形態があります。

オンプレミス型

自社内等に専用のサーバを設置してシステムを構築し、社内ネットワークでのみ利用するERPシステムです。自社の業務プロセスに合わせ、必要となった機能を随時追加開発するなど、柔軟な対応がしやすいです。また、クラウド型と違って、インターネットを使用しないことから、情報漏洩の可能性は低いと言えます。

一方で、社内にシステムを構築するため、導入までには時間がかかり、システム構築・運用のコストも高くなる傾向にあります。

クラウド型

自社内にサーバを置かず、インターネット環境を利用して既に完成済みのクラウドサービスを利用する形態のERPシステムです。ERPシステム開発・運営会社がサーバの管理・保守・運用を行うため、導入までの期間はオンプレミス型よりも短く、また導入と運用コストも低いことが期待されます。また、インターネット環境さえあれば、どこからでもERPシステムにアクセスして利用することができるというメリットがあります。

ただし、社外のサーバに情報を保管し、インターネット環境で利用する形のため、ネットワーク障害が起きると使えなくなるなど運用面や、オンプレミス型より情報漏洩の可能性が高くなるというセキュリティ面が気がかりかもしれません。

クラウド型には、プライベートクラウドタイプとパブリッククラウドタイプがあり、前者はオンプレミス型のERPをAWS(Amazon Web Service)などのIaaS(Infrastructure as a Service)基盤に構築する自社専用のERPシステム、後者はサービスを提供するベンダーのデータセンター上にで構成された、一般的には複数ユーザーが共用するERPシステムです。

ハイブリッド型

オンプレミス型とクラウド型の「良いところ取り」のERPです。

例えば、社内で保管しておきたい重要な情報を含む主要機能をオンプレミス型で導入し、主要機能以外についてはクラウド型の標準機能を利用する、といった形です。システム導入までの工数の削減や、運用コストの削減を見込めます。

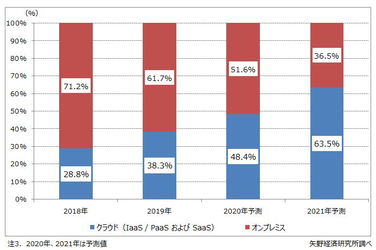

矢野経済研究所の調査「ERP市場動向に関する調査を実施(2020年)」によれば、ERPシステムのオンプレミス型とクラウド型の利用割合は、2020年にほぼ拮抗、2021年にはクラウド型の利用が6割を超えると推定されています。(右図参照)

主なERP製品

| 製品名 | 提供会社 | ERPの種類 | 形態 | 特長・備考 |

| SAP ERP | SAPジャパン | 統合型 | オンプレミス |

世界で最も浸透しており、特に大企業向けには圧倒的なシェアを誇るERPシステム グローバルでの活用を前提に多言語・多通貨・各国の商慣習や法令に対応(SAPの製品に共通) 2027年(オプションで2030年)にサポート切れの予定 |

| SAP S/4 HANA | 統合型 | オンプレミス |

SAP ERPに代わるSAPの第4世代のERP製品 超高速処理のデータベース「HANA」を採用 2019年7月時点で11,500社以上が利用 |

|

| SAP Business One | 統合型 | オンプレミス | 中堅企業向けのオンプレミス型のERPシステム | |

| SAP Business ByDesign | 統合型 | クラウド |

中堅企業向けのクラウド型のERPシステム 世界130 カ国以上、18,000社で利用されている |

|

| 日本オラクル | 統合型 | オンプレミス |

Oracleが提供してきたオンプレミス型のERPシステム 主に大企業などで利用され、SAPに次ぐシェアを獲得している |

|

|

(旧Oracle ERP Cloud) |

統合型 | クラウド |

財務会計、調達管理、リスク管理、業績管理などの管理系業務、製造や物流などの業務システムなど、企業活動に関わる全ての情報を一元管理するERP 業務プロセス単位にモジュール化されていて段階的な導入が可能 オンプレミス型のOracle E-Business Suiteに代わり、クラウド(SaaS)型で提供 |

|

| Oracle NetSuite | コンポーネント型 | クラウド |

CRM・ECなども統合して一元管理できるようにした中堅企業向けのERPシステム 業種を問わない柔軟な機能性をもち、多言語・多通貨に対応 世界200ヶ国、26,000社を超える企業が採用 |

|

|

(旧Dynamics AX) |

マイクロソフト | コンポーネント型 |

オンプレミス クラウド |

大企業・中堅企業向けの統合型ERPシステム 旧Dynamic AX(2023年1月延長サポート終了予定)に置き換わるもの Dynamics 365には、for Finance、for Human Resourcesなどのほか、for Customer Service、for SalesといったCRM・SFAのパッケージも統合されている |

|

Microsoft Dynamics 365 Business Central (旧Dynamics NAV) |

統合型 |

オンプレミス クラウド

|

中小企業向けのERPシステム。旧Dynamics NAVをクラウド対応したもの(オンプレミス版もあり) 旧Dynamics NAVは、126言語、43ヶ国以上の商習慣に対応し、196ヶ国、22万社以上の企業が採用

|

|

| GRANDIT | GRANDIT | 統合型 |

オンプレミス クラウド |

日本のユーザー系IT企業によるコンソーシアムが基盤となって開発された純国産のERPシステム 従業員100名以上、売上50億円以上の中堅企業が主なユーザー |

| GRANDIT miraimil | 統合型 | クラウド |

10種類の基幹業務を統合する中小企業向けのクラウドERPシステム 経理、資産管理、販売、在庫、人事、給与などを自由に組み合わせ可能 |

|

| OBIC7 | オービック | 統合型 |

オンプレミス クラウド |

1997年に登場した、国内シェアNo.1のERPシステム(18年連続No.1.20,000社以上。矢野経済研究所調べ) 会計を中心とする基幹システムに対して、幅広い業種・業態に向けたソリューションを揃えている |

| GLOVIA iZ | 富士通 | 統合型 |

オンプレミス クラウド ハイブリッド |

経営、会計、人事給与、就業(勤怠)、販売、貿易、生産など7つの基幹業務をカバーする中堅企業向けのERPシステム 一括導入または段階的な導入が可能 20,000社以上に導入実績あり |

その他にも、中堅・中小企業向けには、日立システムズのRoss ERP(プロセス系江製造業界向け)、FutureStage(製造・流通・小売業界系)、NTTデータ・セキスイシステムズのSKit FLEXi(卸売業界向け)、オロのクラウドERP ZAC(IT業界などのプロジェクト進行型の業界向け)、SCSKのProActiveなどが、また小規模企業向けには、会計システムから発展したfreeeのクラウドERP freee、マネーフォワードのマネーフォワード クラウドERPなど、市場には多数のERP製品があります。