テレワークのツール

リモートアクセスツール

テレワークは本拠地から離れたところで仕事をするため、データやソフトウェアに外部からアクセス(これをリモートアクセスと言います)することが必要となります。主なリモートアクセスの方式には次の4つがあります。

【VPN方式】

VPN(Virtual Private Network)とは、インターネット上に仮想の専用線を設定して、特定の人のみが利用できる専用ネットワークのことで、このVPNを介して、家のパソコンやモバイル端末から、企業内ネットワーク(LAN)上のサーバやシステムにリモートアクセスする方式がVPN方式です。通信は暗号化されて比較的安全ですが、手元の端末にデータが残るので、漏えいのリスクは残ります。

【仮想デスクトップ方式】

仮想デスクトップとは、仮想化ソフトを使ってサーバ上に複数の仮想マシンを稼働させ、そこで利用者ごとに仮想のデスクトップ環境を動かすことを言います。家のパソコンやモバイル端末から、インターネットやVPNなどを介して企業内ネットワーク(LAN)上の個人用仮想デスクトップにアクセスする方式が仮想デスクトップ方式です。通常のVPN方式と違ってデータが手元の端末に残りませんので、安全性がより高い方式と言えます。但し、インターネット経由でのアクセスの場合には、インターネットと基幹ネットワークを分離した環境で仮想デスクトップを実現するために、画面転送型の仕組みとするなどの工夫が必要になります。

近年では、大手企業などを中心に、ワークスタイルの多様化、災害時の事業継続性の確保に対応したセキュリティの高いテレワーク環境の構築を目的として導入する企業が増えています。

【リモートデスクトップ方式】

リモートデスクトップとは、手元のパソコンやモバイル端末から、ネットワーク経由で他のパソコンのデスクトップ画面を転送し、遠隔操作することです。リモートデスクトップの技術を使って、インターネットを介して、社内にあるパソコンを遠隔操作する方式がリモートデスクトップ方式です。画面転送なので手元の端末にはデータは残りません。但し、社内のPCの電源がオフになっていたり、スリープ状態になっていたりすると操作できません。また、画面が点けっ放しの時は、他人にデスクトップ画面が見られてしまいますので、注意が必要です。

【クラウドアプリ方式】

業務処理用のデータ類およびソフトウェアをすべてクラウド上に置いて、社内外を問わず、手元の端末からクラウドにアクセスして操作する方式です。

AWS(Amazon Web Service)や、Microsoft Azureなどのクラウドサービスを利用して、社内システムをクラウド上に移行し、VPN経由で使用するようにすれば、かなり安全性の高いIT環境を構築できるでしょう。

コミュニケーションツール

テレワークの一番の問題点は、コミュニケーションの難しさ、つまり、業務における意思疎通が図りづらいことであると言われています。確かに、オフィスなどで顔を合わせていれば、相手の表情や仕草あるいは日常のちょっとした会話からも読み取れる情報もありますが、テレワークでこれが欠けるのは致し方ないことです。

業務上のコミュニケーションツールとしては、eメール、電話、FAXといった基本的なもののほか、グループウェア、Web会議、チャットなど、テレワークならではのものがあります。特にWeb会議については、コロナ禍の対応としてテレワークが広まった今、急速に利用が拡大しています。

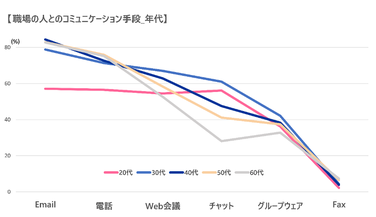

サイボウズ社の在宅勤務者への「テレワークのコミュニケーション」調査によれば、在宅勤務時のコミュニケーション手段は、eメールと電話が最も多く、Web会議とチャットが続いています。20代、30代は他の年代よりもチャットを活用しており、特に20代は、eメール、電話、Web会議、チャットの利用割合がほとんど同じという回答結果になっています。

Web会議・テレビ会議・ビジネスチャット

テレビ会議システムは、モニターにカメラ、マイクや専用の通信機器をつないで、会議室同士でビデオ通話をするもので、主に大手企業などで遠隔地の事務所や企業間交渉の場で利用されています。

一方、Web会議システムは、会議参加者のPCやスマートフォンから、主催者に割り当てられた専用ページにアクセスし、ビデオ画像付きのグループ通話を行うサービスで、通信品質の向上やモバイル端末の普及から急速に普及しました。

現在では、多くのテレビ会議システムの提供ベンダーもWeb会議サービスを付加しています。

また、文字での社内コミュニケーションを便利にするビジネスチャットサービスも、現在では、端末にマイクとカメラ機能が付いていれば、複数人同時での音声通話・ビデオ通話が可能になっています。

利用者の多い主なWeb会議システムは、以下の通りです。

DIGITALINFORMATIONWORLD.COMの調査によれば、Web会議システムの世界の市場シェアは、2020年から2021年にかけて大きく変化し、ZOOMミーティング、Microsoft Teams、Google Meetが大きくシェアを伸ばし、SkypeおよびSlackがシェアを大きく下げています。(右表参照)

| Web会議システム | 2021 | 2020 | 差 |

| ZOOM | 48.7% | 26.4% | +22.3% |

| Google Meet | 21.8% | 1.6% | +20.2% |

| Microsoft Teams | 14.5% | 9.7% | +4.8% |

| Skype | 6.6% | 32.4% | ▲25.8% |

| Slack | 3.6% | 17.7% | ▲14.1% |

| その他 | 4.8% | 12.2% | ▲7.4% |

その他:Google Hangouts、GoToMeeting、Housepartyなど

ZOOM

ZOOMは、使い勝手と通話品質(ビデオ画像・音声)が良く、主催者以外は会員登録が不要で、無料会員でも40分までなら100人までの多人数会議を主催できるなどの特徴から、日本を始め、世界の主要国で最も利用者が多い、Web会議サービスです。

上述の調査よれば、2021年4月現在の市場シェアは48.7%で、前年の26.4%から大きく伸びています。

ZOOMは、2020年4月頃に、セキュリティの脆弱性を世界の政府機関や企業などから指摘されましたが、その後のバージョンアップで、暗号化など重要なセキュリティ機能が強化されています。

Microsoft Teams/Skype

Microsoft TeamsとSkypeはいずれもマイクロソフトが提供しているサービスですが、マイクロソフトは「Skype for Business」を2021年7月31日にサービス停止すると発表しており、いずれMicrosoft Teamsに一本化されることが決まっています。

Skypeはインターネット通話で歴史のある著名なサービスでしたが、Web会議システムとしての機能面および通話品質がZOOMに比べると劣っていたこともあり、一方でマイクロソフトとしても、Office365サービスの一環でMicrosoft Teamsを売り込んでいることもあって、まもなく消えることが予想されます。

Google Meet

グーグルはGoogle Hangoutsという名称のチャットを中心とする統合メッセージサービスを提供していましたが、これを、Web会議機能をGoogle Meet、チャット機能をGoogle Chatに分離し、それぞれを進化させて、ZOOMやMicrosoft Teamsに対抗するという戦略を表明しています。

Slack

Slackは米Slack Technology社が開発し運営しているチャットを中心としたサービスです。特にチャンネルという概念が用意されていて、テーマごとに関係する人々がグループで意見交換をするだけでなく、過去に遡って発言内容を検索できるなど、社内のコミュニケーションツールとして便利とされています。文字(テキストチャット)に加えて、音声通話(ボイスチャット)やビデオ通話(ビデオチャット)のための「Slackトーク」サービスも提供されています。

Cisco Webex Meetings

テレビ会議システムで定評のあるシスコが、Webex社を買収して始めたWeb会議サービスで、テレビ会議システムとWeb会議を融合したオンライン会議、つまり、大人数が集まる会議室からはテレビ会議システムを使って参加し、外出先や自宅からはWeb会議機能で参加するという会議が行えます。

大企業や、大学などの教育機関での利用が多いようです。

チャットワーク(Chatwork)

日本版のビジネスチャットサービスで、端末にマイクとカメラが付いていれば、音声通話・ビデオ通話も行えます。有料サービスも比較的安価で、主に中小企業に普及しています。

LINE WORKS

LINEが提供するビジネスチャットサービスのビジネス版LINEです。個人向けのLINEとほぼ同じ操作で、「既読」機能もついています。グループでの音声通話やビデオ通話は有料会員でなければ利用できません。顧客のLINEともつながるという点が最大の特徴です。

勤怠管理システム

テレワークにより社員が出社しなくなると、出社時に行われていた手続きがされず、管理者が社員の就業状況を目で見て確認することもできなくなります。この結果、以下のような課題が生じます。

労働時間の把握が困難

テレワーク中は、社員が出社時刻をタイムカードで打刻することができません。

テレワーク導入企業では、労働時間の管理に、ネットワーク上での出退勤管理、メールなどによる報告、PCの使用時間のログ取得などの方法が取っているところもありますが、小規模企業などにおいては、時間管理をしていないところも少なくないようです。

また、自己申告の場合が多いので、正確な労務時間の管理ができていない企業が多いといえます。

就業状況の把握が困難

在宅勤務など、他人の目が無いプライベートの空間で仕事をする場合は、仕事のオンオフがうまく切り替えられない社員も出たりして、オフィスと同じようには働いてもらえない可能性が比較的高いです。

また、テレワークでは、管理者が各社員がどれくらい多くの仕事を抱えているかの把握がしづらく、管理が不十分となりがちです。その結果、業務量に偏りが生まれ、労働時間の把握ができていないと長時間労働が発見できないおそれもあります。

人事評価が困難

就業状況の把握がしづらいので、社員の人事評価も難しくなります。

成果が明らかな仕事であれば評価もしやすいですが、成果が目に見えない仕事の場合、通常行うであろうプロセスによる評価も、テレワークでは困難です。

労災認定が困難

テレワーク中は労災認定が困難になるという問題もあります。

オフィスへ出社しなくても、業務に関連する傷病であれば労災保険は適用されますが、取り組んでいる仕事内容が明確になっていないと、その傷病が本当に業務に関連していたのかを把握することが難しいのです。

勤怠管理システムは、目に見えない社員の就労状況や生産性を可視化し、紙面ベースで行っていた各種申請をクラウド化して、勤怠データを自動集計するなどバックオフィス業務を軽減を目指すシステムです。業務フローの管理が行える機能や、成果をデータとして分析できる機能などを有するシステムもあります。

中小・小規模企業を対象とした主な勤怠管理システムには次のものがあります。

| 商品名 | 運営会社 | 所要費用 | 主な機能・特徴 |

| ジョブカン勤怠管理 | Donuts | 220円~/名・月 |

勤怠管理、プロジェクト工数管理、超過労働対策、シフト勤務対応、各種申請、集計機能など 企業に合わせたカスタマイズが管理画面で可能 ジョブカンシリーズの利用企業数:9万社以上 |

| KING OF TIME | ヒューマンテクノロジーズ | 330円/名・月 |

出退勤管理、残業管理、シフト管理、超過労働対策、各種申請、集計機能など 利用企業数:26,000社 NEC提供の「勤革時」はこの製品のOEM |

| jinjer勤怠 | ネオキャリア | 330円/名・月 |

出退勤管理、ワークフロー、シフト管理、有休管理、予実管理、各種申請、集計機能など 利用企業数:13,000社 |

| IEYASU勤怠管理 | IEYASU |

無料:

有料:4,180円/月(39名まで) ~

|

無料:データ保存期間1年間 出退勤管理、日次勤怠管理(予実管理)、シフト管理、各種申請、残業管理、日報機能、CSV出力、工数管理、Web給与明細 など 有料:データ保存期間制限なし (上記に加えて) 勤怠アラート、有休自動付与、プロジェクト収支機能 など 利用企業数:20,000社以上 |

| Touch On Time(タッチオンタイム) | デジジャパン |

330円/名・月 |

出退勤管理、シフト管理、有休管理、予実管理、ワークフロー(各種申請・承認)、集計機能など 利用企業数:26,000社以上 |

クラウド型の勤怠管理システムには、上記以外にもいろいろあります。

例:勤次郎Smart、AKASHI、freee人事労務、マネーフォワードクラウド勤怠、

F-chair+、RecoRu、MITERAS勤怠、シュキーン

また、テレワークで使うパソコンなどの使用ログを管理するシステムもあります。

例:ベステレワーク、Qasee(カシー)、AssetView Tele

バーチャルオフィスツール

バーチャルオフィス(仮想オフィス)とは、「実際に入居することなく住所・電話番号をサービスベンダーから借り受け、届いた郵便物は転送し、かかってきた電話にはオペレーターが応対するようなサービス」のことを言い、日本ではレンタルオフィスとも呼ばれているものですが、テレワークにおけるバーチャルオフィスツールは、「サイバー空間上に仮想のオフィス(クラウドオフィス)を用意して、オンラインで社員同士がコミュニケーションする仕組み」のことを言います。

バーチャルオフィスツールは、「コミュニケーション不足」や「孤独感や一人でいる不安」というテレワークの課題を解決できる可能性を秘めた次のような特長を備えてます。

手軽にコミュニケーションが取れる

バーチャルオフィスツールはSlackのようなビジネスチャットツール、ZoomのようなWeb会議ツールとは違い、常時接続されているのが特徴です。誰が何をしているのか一目で把握できる仕組みを備えており、話しかけるタイミングを掴みやすいというメリットがあります。

例えば、誰と誰が会議しているのか表示されたり、他の人の休憩や離席などが表示されたりするなど、気軽に話しかけられる工夫がなされています。実際にオフィスでは仕事に関係するかどうかに関わらず、小さな会話の積み重ねによって業務が順調に回ることがあるため、バーチャルオフィスツールによって話しかけやすい環境作りは効果的と言えます。

コミュニケーションの方法としては、チャット(テキストチャット)、音声チャット、ビデオチャットを、お互いの状況に合わせて使い分けることができるようになっています。また、画面や資料を共有する機能も備わっていますので、業務遂行上の問い合わせ、進捗や品質の確認などもタイミングを逃さずに行うことができます。

テレワークの孤独感を解消できる

テレワークでは環境によっては自宅で一人きりで作業をしている感覚に陥りがちであり、出社して対面で仕事する環境とは違った孤独感が生まれてしまう人がいます。

いわゆる、雰囲気や環境が異なることで精神的、心理的にストレスを感じてしまう状態であり、極端なことを言えば人によっては業務に支障が出てしまうということです。

バーチャルオフィスツールには、座席やルームの設定機能、社員の写真やアバターの登録機能が備わっていて、テレワークでもオフィスに出社しているかのような状況を作りだすことができ、結果として孤独感の解消にもつながります。

主なバーチャルオフィスツールには以下があります。

| 商品名 | 運営会社 | 所要費用 | 主な機能・特長 |

| Sococo | テレワークマネジメント | 2,750円~/名・月 |

座席や会議室などのオフィスレイアウトが豊富 文字、声、映像によるコミュニケーション 他の人の在席・離席・会議中などのステータスが一目でわかる 社外の人も簡単に招待できる ブラウザ(Chrome)でアクセス 可能 |

| Remotty | ソニックガーデン | 22,000円/月(10名ルーム) |

顔が見える(PCのカメラで自動撮影された写真が2分間隔で仲間に共有される ワンクリックで会議を始められる 周囲の声,つぶやきが見える(タイムライン) 入退室ログが見える |

| Remo | Remo | $100/月(75分・50名までのイベント) |

バーチャルオフィスというよりも、バーチャルなカンファレンス会場でイベントを開くイメージのWeb会議ツール 別に用意された個室で会議やチャットができる |

| roundz | ラウンズ | 980円~/名・月 |

声のバーチャルオフィス(ボイスチャット専用) カメラ機能はなし |

| oVice(オヴィス) | oVice | 5,500円~/月(50名) |

話したい社員のアバターに近づくと相手の声が聞こえ、会話ができる(話しかけ機能) 音声はアバターの距離に連動してリアルに聞こえる 実際の会議室のようにロックや解除のできる場所で会議ができる(会議室機能) |

| Oasis(オアシス) | エクステンシブル |

初期:33,000円~ 8,500円~/月 |

バーチャルスペース内で、執務室/フリースペース/集中ルームといった場所を自由に選択して利用可能 出勤/退勤以外にも、MTG中、作業に集中している時間、離席中といったステータスを設定可能 Oasisにどこからログインしているか、またはログインし業務開始した時刻、退勤しログオフした退勤時刻、またリモートワークならではの中抜け時間もステータス履歴より把握が可能(就労状況の見える化) |

社内情報(ナレッジ)共有ツール

テレワークでは情報共有に以下のような問題が起こりがちです。

- 必要な資料や書類が紙ベースで職場にしかないため、テレワークでは作業が進められない

- 他メンバーの仕事の進捗が把握しづらく、チームでの作業が難しい

- テレワーク勤務者と社内勤務者で、情報の格差が生まれる

このような問題に対処するためには、

- 情報を活用しやすい形にデジタル化して、整理してファイルサーバに保存する

- タスク管理を共有化する

- 情報共有のためのルールを定め徹底を図る

- 職場内だけでなくテレワーク環境でも利用可能な、セキュリティに配慮したツールを導入する

ことが良いでしょう。

具体的には、上述したチャットやWeb会議などのほかに、

- オンラインストレージなどのファイル共有ツール

- グループウェアなどの情報共有とスケジュール管理のためのツール

- タスクや進捗管理のためのプロジェクト管理ツール

- CRMやSFAなどの営業支援ツール

など、業務に合わせて適切なツールを選択して導入することが望ましいでしょう。

これらのツールについては、別ページにて取り上げる予定です。